Independent press Свободная пресса Вільна преса

12 октября 2013, 11:00 1

12 октября 2013, 11:00 1Несмотря на развитие человеческого общества в сторону существенного улучшения жизни, по-прежнему, равно как и тысячу и десять тысяч лет назад, смерть, болезни и боль остаются неизменными спутниками нашего существования. Однако человек все же нашел возможность в той или иной мере им противостоять. Речь идет об искусстве медицины – науки о человеческих болезнях и способах их излечения.

Объективная потребность человека в медицинском обслуживании существовала во все времена, менялись только подходы и методы лечения человека. Наша страна в этом плане прошла несколько периодов, отличающихся разными по своей сути подходами к формированию системы здравоохранения, ощутив все прелести как капиталистической, так и социалистической медицины.

О том, где лечились украинцы при царе, в СССР и где лечатся сейчас, а также об особенностях здравоохранения этих периодов расскажет постоянная рубрика информационно-аналитического портала Inpress.ua «Аналогии».

Российская империя отнюдь не могла похвастать высоким уровнем жизни рядового населения, что, естественно, касалось и медицинского обслуживания. Жители городов страны прозябали в грязных бараках и трущобах, а крестьяне долгое время вообще не знали о таком понятии, как «врач», хоть и в меньшей мере сталкивались в быту с антисанитарией, чем мещане. Последние вообще не имели практически никакой возможности избежать столкновения с возбудителями опасных эпидемических болезней: водопроводом пользовались только мало-мальски обеспеченные жители российских городов, в то время как городская беднота пила воду из водоемов, в которые параллельно сливались и нечистоты.

О канализационных системах речь не шла вплоть до начала ХХ века. В частности, в Киеве первая централизованная канализация была введена в эксплуатацию только в 1894 году, хотя ее более примитивные предшественники функционировали в центральных районах города еще в середине века.

Естественным образом это отображалось и на эпидемиологической ситуации: в крупных украинских городах, таких как Киев, Одесса и Львов, периодически вспыхивали эпидемии брюшного тифа, холеры, дифтерии, оспы, туберкулеза и даже чумы.

Однако связь между повальным распространением заразных болезней и тотальной антисанитарией в городах царские власти разглядели далеко не сразу, поэтому первая и вполне справедливая мера по уменьшению заболеваемости среди населения заключалась в строительстве новых больниц и госпиталей.

Кроме того, страна испытывала существенный дефицит в квалифицированных врачах — представители «старой школы» попросту не могли справиться с ранее неизвестными российской меднауке вирусами.

Одним из учреждений, призванием которых было не только лечение пациентов, но и обучение новых поколений врачей, стала Центральная городская клиническая больница (Александровская) в Киеве. В начале своего существования, то есть в 1875 году, новый госпиталь состоял из двух скромных бараков на 60 больничных коек, однако уже до конца века больница значительно расширила свои возможности и могла принять одновременно около 250 пациентов.

Помимо своих непосредственных «лечебных» функций больница также являлась научной базой медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира, где студенты на практике получали знания в сфере хирургии, неврологии, педиатрии и урологии.

В целом строительство медучреждений в крупных украинских городах активизировалось именно на стыке XIX-XX веков, когда финансирование строительства большинства больниц происходило благодаря пожертвованиям горожан, а также за счет средств меценатов. В частности, за деньги семьи сахарозаводчиков Терещенко была построена Больница для чернорабочих (сегодня – «Охматдет»), где лечились беднейшие слои населения Киева. В то же время семья еврейских купцов Бродских практически полностью профинансировала строительство Еврейской больницы (современная Киевская областная клиническая больница №1), где ежегодно на бесплатной основе получали медицинскую помощь около 30 тыс. человек разных слоев населения и национальностей.

.jpg)

В 1903 году в Одессе на деньги местного графа была открыта первая в России станция скорой помощи. Станция была оборудована по последнему слову техники, а специально выписанные из Вены кареты прибывали на вызов в течение 15 минут. Стоимость амбулаторного лечения зачастую была бесплатной или же обходилась непривередливым пациентам в 1- 1,5 рубля в сутки. Более обустроенные и комфортные палаты в разных городах могли стоить даже 30 рублей в сутки, что, впрочем, не являлось неподъемной суммой для представителей аристократии того времени, которые, к слову, в основном вызывали врача на дом.

Снабжение лекарствами также активизировалось именно в конце столетия: ежегодно в крупных украинских городах открывалось примерно по 40 аптек. Для сравнения, еще в 1865 году в Киеве – крупнейшем городе Украины того времени – функционировало всего 14 аптечных пунктов. При этом позволить себе дорогие лекарства мог далеко не каждый. Начиная с 80-х годов XIX века в Киеве благодаря средствам городской общины стали появляться так называемые «свободные аптеки», где самые бедные слои населения получали необходимые фармпрепараты бесплатно или по значительно уменьшенной цене. Тем не менее, аптек в украинских городах не хватало: в Киеве на одну аптеку приходилось около 9 тыс. жителей, в Харькове – 10,5 тыс., а в Одессе – приблизительно 10 тыс. человек.

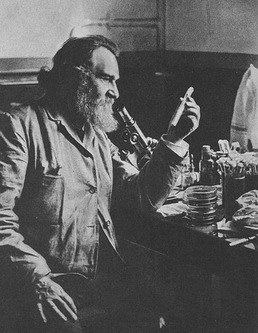

К слову, Одесса была едва ли не самым передовым городом империи в плане развития медицины. К примеру, преподаватели медфака Новороссийского университета в Одессе считались лучшими в империи. Именно здесь получал медицинское образование великий украинский патофизиолог Александр Богомолец. Кроме того, в 1894 году в городе начала работать первая в стране бактериологическая станция, где делались различные анализы, а также изготавливались вакцинные сыворотки от самых распространенных болезней того времени. Станцию основали выдающиеся украинские микробиологи – нобелевский лауреат Илья Мечников, а также основатель Бактериологического института в Одессе Николай Гамалия. В Одессе жил и работал великий украинский офтальмолог Владимир Филатов, а также – в течение некоторого времени – всемирно известные хирурги Николай Пирогов и Николай Склифосовский.

Профессия медика в царское время была очень престижной и соответственно оплачивалась: в конце XIX века врачи зарабатывали от 125 рублей в месяц, в то время как средняя зарплата по стране составляла около 60 рублей. При этом преподаватель медицинского вуза получал 150 рублей, а профессор медицины имел немыслимую по тем временам зарплату – 300 рублей.

Понятное дело, что популярность медвузов (для «темного» периода царской России конкурс в 6 человек на место был просто-таки невероятным) в то время не вызывает удивления. Кроме Одессы постигнуть искусство врачевания можно было в Киеве, Харькове и Львове, где на базе университетов еще в XVI-XVII веках были основаны медицинские школы, ставшие впоследствии полноценными медицинскими факультетами. Стоимость образования, например, в Новороссийском университете (Одесса) тогда составляла около 60 рублей в год, а учиться нужно было пять лет.

До крестьян профессиональная медицина в империи доходила крайне редко: в основном при любых проблемах со здоровьем крестьяне обращались либо к местным знахарям, либо в церковь. Что уж говорить, если в 1882 году в России не доживали до одного года 30% детей. Ужасную ситуацию с медобслуживанием в русских деревнях описал еще Михаил Булгаков в своих «Записках земского врача». Сельские знахари – сами суеверные люди – лечили брюшной тиф святой водой, а при родах пытались перерезать ножом «невидимые путы, сдерживающие дите», чем во многих случаях наносили ребенку несовместимые с жизнью раны. Правды ради стоит отметить, что немного исправило ситуацию внедрение земской медицины, когда один врач обслуживал несколько населенных пунктов в сельской местности.

Безусловно, сельские люди еще не один десяток лет при любых хворях отдавали предпочтение «проверенным» соседским бабкам-знахаркам, что неудивительно: на одного земского врача зачастую приходилось по 10-15 тыс. человек, да и добраться до сельской амбулатории возможность была далеко не у каждого крестьянина. В целом проблема медицины в сельской местности осталась нерешенной до сих пор, не нашли ее должного разрешения ни коммунисты за 70 лет существования СССР, ни современные власти за 22 года независимости Украины.

При СССР же все начиналось с крайне неудовлетворительного состояния системы народного здравоохранения страны. Точнее сказать, этой системы не было вообще: за годы гражданской войны и «установления диктатуры пролетариата» было разрушено практически все, что осталось от медицины царского образца. В первые постреволюционные годы большевики считали каждого врача закоренелым буржуем («Собачье сердце» Булгакова тому доказательство) и всех, кто не принимал новый режим, подвергали репрессиям. Но поскольку нужно было фактически заново создать систему здравоохранения, основанную на принципах социализма и равенства, и у самих большевиков, и у представителей царской медицинской интеллигенции не было другого выхода кроме как объединить усилия.

Задача медиков старой закалки заключалась в поддержании минимально необходимого уровня медобслуживания в стране, а также в подготовке нового поколения специалистов медицинской сферы. Вопросами организации новых подходов к здравоохранению на заре Союза занимался Народный комиссариат здравоохранения, который впоследствии был преобразован в Министерство здравоохранения СССР. Соответственно, в каждой из союзных республик создавался свой комиссариат, например в Украине вопросами здравоохранения занимался Наркомздрав УССР.

Результаты деятельности профильного ведомства можно назвать более чем удовлетворительными: новое советское руководство сумело не только существенно расширить сеть лечебных заведений как в городе, так и в селе, но и значительно повысило общий уровень здоровья советских граждан, который в царскую эпоху был катастрофически низким. Чтобы воспитать новую плеяду уже советских докторов, огромное внимание уделялось и профильному образованию: в результате университетской реформы начала 20-х годов прошлого века из состава университетов вычленялись отдельные факультеты, на основе которых создавались институты. Так, в 1921 году свою работу начали Киевский, Харьковский и Винницкий мединституты, а также Харьковский фармацевтический институт. Несколько позже система образования в Союзе получила дополнительное финансирование, благодаря чему уже в 1930-х годах были основаны Крымский (в Симферополе) и Донецкий мединституты. В 50-х открылись Запорожский, Луганский, Ужгородский, Ивано-Франковский и Тернопольский «меды». В результате уже в 1940 году в медицинских вузах страны обучалось около 115 тыс. студентов.

Со временем советская медицинская наука вышла на качественно новый уровень, особенно прогрессивно развивались гигиена, микробиология и эпидемиология. Украинские медики также внесли весомый вклад в развитие мировой медицинской науки и терапии. Офтальмолог Владимир Филатов разработал принципиально новый метод лечения в сфере офтальмологии – тканевую терапию, биохимик Александр Палладин своими исследованиями существенно пополнил мировые знания из биохимии нервной ткани и головного мозга, выдающийся кардиохирург Николай Амосов первым в мире провел протезирование митрального клапана сердца, а патофизиолог Александр Богомолец развил учение о соединительной ткани.

Благодаря этому, а также мощной пропаганде основных принципов здравоохранения среди простых граждан, Советскому Союзу во многом удалось побороть негативные демографические процессы в общества. К примеру, в 1941 году население страны составляло 196 млн человек, в то время как по состоянию на 1926 год в СССР проживало около 148 млн.

Правда, справедливости ради стоит заметить, что как раз в 1940 году к Советскому Союзу присоединились территории Западной Украины, Западной Беларуси, прибалтийские государства, а также Бессарабия с общим населением около 20 млн. человек.

Тем не менее, вклад советских медиков в повышение уровня общего состояние здоровья граждан СССР ни в коем случае нельзя недооценивать. Только в Украине в 1941 году в медицинской сфере трудились около 120 тыс. работников высокой и средней квалификации. Также активно развивалась сеть санитарно-эпидемиологических станций, ведь бытовые условия жителей Союза оставляли желать лучшего, в том числе и в сфере санитарии. Благодаря усилению санитарно-медицинского контроля, а также популяризации профилактических мер существенно сократился уровень заболеваемости инфекционными болезнями в стране.

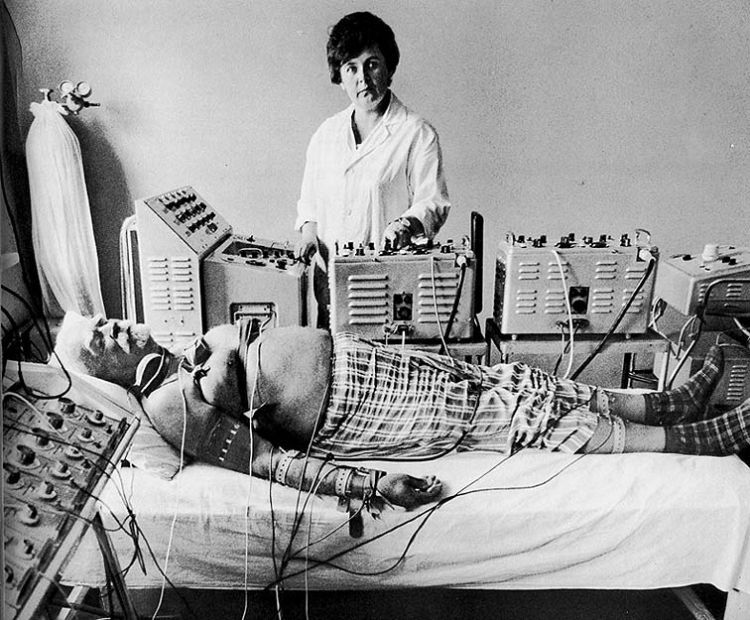

Новый импульс развитие советского здравоохранения получило в начале 60-х годов, когда основные принципы медицинского обслуживания в СССР были закреплены на государственном уровне. В частности, существенно увеличилось финансирование медицинских учреждений страны: дополнительные средства получили поликлиники, санатории, университеты и амбулатории. В результате больницы в крупных городах пополнились новым оборудованием, увеличилось количество медпунктов в селах, а также расширилась сеть станций скорой помощи, которые в 70-х годах существовали в каждом городе УССР.

Тем не менее, маленькие провинциальные города и села по-прежнему остро нуждались в квалифицированных кадрах, равно как и в техническом переоснащении. Количество койко-мест для больных, равно как и количество медиков, неуклонно увеличивалось, однако в основном за счет расширения и без того масштабных медучреждений, а не создания новых региональных больниц или медпунктов.

Огромное внимание советская власть уделяла профилактике заболеваний и вакцинации граждан. В советское время без справки о прохождении детального медосмотра и обязательной вакцинации нельзя было ни устроиться на работу, ни поступить в университет. При этом на многих предприятиях практиковались так называемые «пятиминутки физкультуры», когда все без исключения работники обязаны были выполнять определенный набор физических упражнений. Также едва ли не самой организованной в мире была и советская система диспансеризации граждан, благодаря чему люди с хроническими или тяжелыми инфекционными заболеваниями также не оставались без внимания врачей. При этом медицина в СССР была абсолютно бесплатной.

Разумеется, в советской системе здравоохранения были и определенные проблемы, которые актуальны и сейчас. Речь идет, в частности, о бюрократических препятствиях (стоять в очереди в регистратуру за медицинской карточкой, а потом еще в очереди к врачу, когда у тебя температура, не очень-то приятно), да и организация самих поликлиник оставляла желать лучшего, ведь больные не всегда попадали к профильному врачу. Не самой эффективной считается также и так называемая трехуровневая (врач – медсестра – помощница медсестры) система ухода за больным. Критику вызывало и разделение медучреждений по трудовому признаку, когда, например, железнодорожники лечились исключительно в железнодорожных больницах, а военные – в военгоспиталях. Все это вызывало определенные неудобства, ведь такие больницы не всегда располагали необходимыми специалистами или техникой, в то время как тот же железнодорожник, помимо экстренных случаев, не имел права не медицинскую помощь в общей поликлинике.

Кроме того, если в крупных больницах дела обстояли весьма неплохо, то в провинциальных амбулаториях существовал существенный дефицит лекарственных и медицинских средств: больные спали на дырявом белье, получали лечение ограниченным набором лекарств, а, к примеру, шприцы не были одноразовыми, а попросту кипятились и использовались в дальнейшем.

Что касается заболеваемости, то здесь на первый план вышли проблемы сердечно-сосудистого и онкологического характера – то есть те заболевания, которые можно обнаружить только благодаря глубокой диагностике, а такую отнюдь не всегда можно было осуществить без помощи специалистов клиник республиканского значения.

Картина для Советского Союза типичная: очень даже неплохой уровень медобслуживания, однако недостаточное внимание к проблемам здравоохранения на периферии.

Все это вместе с мощнейшей научно-технологической базой досталось Украине в наследство от канувшей в лету советской страны. И не станет откровением тот факт, что за 22 года украинской независимости уровень здравоохранения в стране только ухудшился. Капиталистические отношения, пришедшие в Украину, не смогли как следует «сработаться» с социалистическими принципами еще советской медицины. А соблюдение этих принципов население считает едва ли не главной задачей государства. Такое несоответствие интересов государства, населения и бизнеса, который довольно-таки внезапно вклинился в систему отечественного здравоохранения, приводит к тому, что она на сегодняшний день находится в совершенно разрушенном состоянии.

В первую очередь, речь идет о катастрофически малом финансировании здравоохранения страны. Опять-таки, если, скажем, киевские больницы еще мало-мальски обеспечены квалифицированными кадрами и должной техникой, то в остальных городах все еще эксплуатируются полуразваленные советские рентгенаппараты и больничные палаты с потрескавшимися стенами. Правда, в столице дела обстоят немногим лучше. В крупнейшей в Украине детской клинике «Охматдет» в хирургическом отделении детей разного возраста размещают вместе с родителями в шестиместных палатах, где таким образом «лежат» в общей сложности 12 человек. Как в таких условиях ребенок может находиться после сложнейших операций, остается загадкой, понятной только медикам. О медицине на периферии нашей страны говорить вообще не приходится.

Красноречиво о полной разрухе в нашем здравоохранении свидетельствуют также и демографические показатели. Средняя продолжительность жизни у нас находится на уровне 65 лет (в Европе – 80 лет), а смертность составляет 16 смертей на 1000 человек (в европейских странах этот показатель варьируется от 7 до 10 смертей на 1000 населения). При этом около 60% смертей в Украине связаны с ишемическими болезнями сердца.

Неудивительно, что в целом население нашей страны стабильно сокращается: нас теперь 46 миллионов, в то время как еще в 1991 году было 52. О плачевном состоянии отечественной медицины свидетельствуют и уровни заболеваемости СПИДом и туберкулезом, которые имеют все признаки эпидемии.

Модернизация медицины в стране имеет точечный характер, профилактика болезней находится на жалком уровне, а в самих больницах процветает коррупция, умноженная на непрофессионализм самих врачей.

Тем не менее, непосредственно научный потенциал в сфере здравоохранения в нашей стране находится все еще на высоком уровне, живы традиции Николая Амосова и Владимира Филатова, другое дело, что на одном потенциале далеко не уедешь, необходимо проводить принциципиальные изменения в отечественной системе охраны здоровья граждан.

В то же время реформа системы здравоохранения, которую сейчас пытается провести правительство, вызывает целый шквал критики. Неплохо выглядит разве что обязательное медицинское страхование граждан, однако и эта инициатива пока что внедрена, мягко говоря, недостаточно эффективно.

Не так много в Украине и частных клиник с действительно хорошим уровнем обслуживания, но и без того понятно, что лечиться в таких медучреждениях может себе позволить далеко не каждый украинец.

А что себе может позволить рядовой украинец, так это смело стоять в очередях к врачу, несколько часов ожидать приезда скорой помощи, ну и, естественно, выслушивать оптимистичные заявления властей, рапортующих о непрестанном улучшении ситуации. И действительно, украинцы – вполне здоровая нация. Только живем мы почему-то на удивление мало и болеем чрезвычайно часто. И другого выхода у нас, увы, нет.

Комментарии

0Комментариев нет. Ваш может быть первым.